【引言】

固溶热处理期间单晶镍基高温合金的再结晶现象导致投资单晶铸造工业的高昂成本。再结晶的形核通常与现有晶界的迁移有关。在没有晶界的情况下,需要20-25%的严重变形如缺口或压缩触发再结晶,通常由于应变集中区如碳化物的存在而放大。在热机械疲劳期间也观察到再结晶,在变形孪晶带交叉处形核。这些可能性都不会出现在铸造单晶高温合金中,因其潜在应变低并且设计中不存在碳化物。那么,到底是如何在经历适度应变的单晶材料中形成移动的大角度晶界的?控制再结晶的一种策略是通过改变陶瓷模具和芯材料来降低冷却期间的变形,降低模具的强度,但增加失效或变形的风险。另一种方法是消除或减少再结晶的形核。

【成果简介】

近日,剑桥大学的Catherine M.F. Rae(通讯作者)等人首次提供了在单晶铸件的表面层中形核的证据,并且表明在非常适度的应变的合适条件下,它们可以发展成具有移动的大角度晶界的相当大的晶粒。在该研究中,已经确定了CMSX-4合金中表面形核的两种来源。实验表明,在表面处的微晶粒生长引起块体材料中存在足够应变的区域发生完全再结晶,通过消除这些表面缺陷,可以完全缓解再结晶。铸件表面的蚀刻被证明是实现这一点的有效方法。该研究成果以“Nucleation of recrystallisation in castings of single crystal Ni-based superalloys”为题发表在Acta Materialia上。

【图文导读】

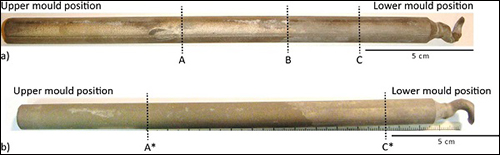

图1.实验所用材料

a)铸造厂铸造的CMSX-4合金棒

b)标准热处理后的CMSX-4合金棒

A、B、C、A*、C*均为检测位置

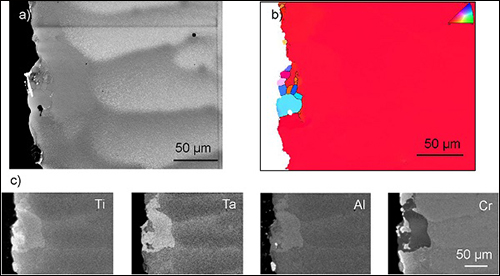

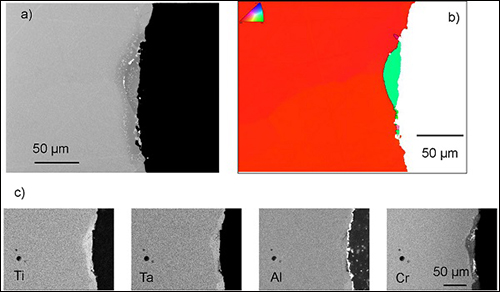

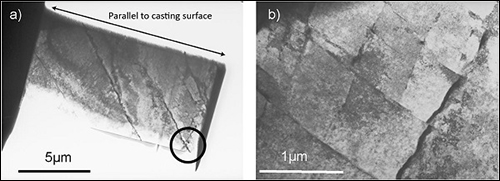

图2.在位置A处(参见图1a)的表面共晶中的微晶粒

a)BSE图像、b)EBSD-IPF和c)EDX图

图2a表明在位置A处平行于[001]的纵向截面,二次枝晶臂不会到达模具壁,而是被表面共晶层分开。更重要的是, 图2b给出了相应的反极图,并且在表面共晶内存在不同的微晶粒。块体和大部分表面共晶体具有单一取向。图c表明微晶粒周围的元素分布

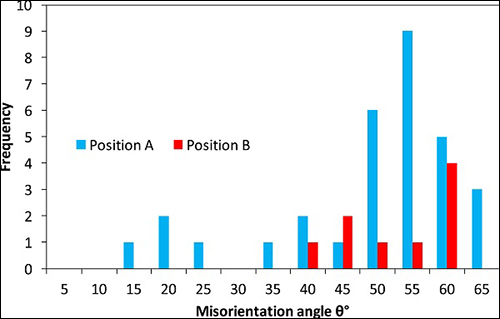

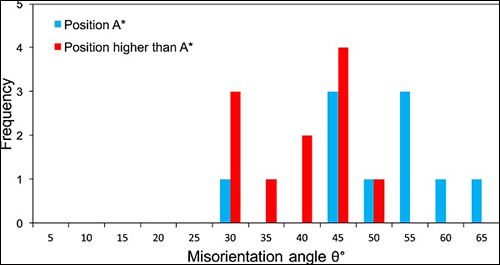

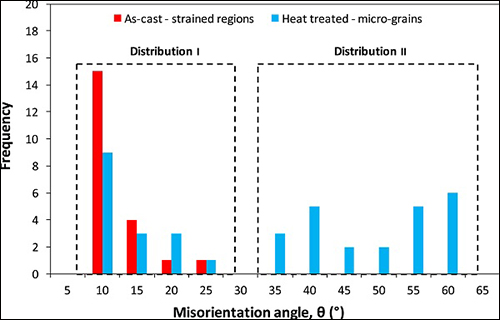

图3.表面共晶中的微晶粒相对于块体单晶的的取向差角(θ)分布

90%的晶界具有大于25°的取向差角。表面共晶中的大多数微晶与块体单晶具有大角度晶界,是在足够的铸造变形情况下再结晶的潜在晶核。

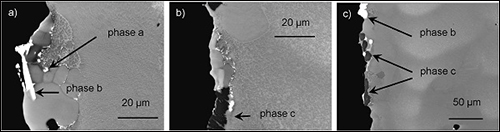

图4.位置A处的表面共晶中的微晶粒图

a)图2c的细节图、 b)和c)表示出其他相

图5.热处理后位置A*处的表面微晶粒

a) BSE图、b) EBSD-IPF图和 c) EDX图

由于均匀化,树枝晶不再可见,并且EBSD的反极图清楚地表明,一些微晶粒在热处理后持续存在。这些主要是单晶并且平行于表面延伸,纵横比为5:2。微晶粒的密度减少到1/mm,是在铸态条件下在位置A的密度的一半。

图6.热处理后微晶粒相对于块体单晶的取向差角(θ)分布

相对于铸态棒的位置A,位置A*处的微晶粒的数量减半。相对于棒的取向差角在27°和60°之间。

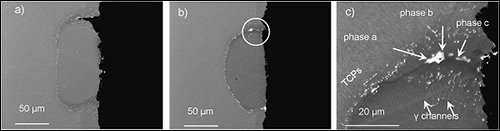

图7.位置A*处的微晶粒和表面偏析层

a)和b)位置A*处的微晶粒和表面偏析层;c)b中突出显示区域的细节图

在热处理的表面上和晶界上,除了存在于铸态棒中的相a、b和c之外,还观察到富含W、Re、Mo和Cr的拓扑密堆相;也观察到富含Hf和Ni的相。这些相存在于晶粒边界和不存在微晶粒的表面层的其他区域中。

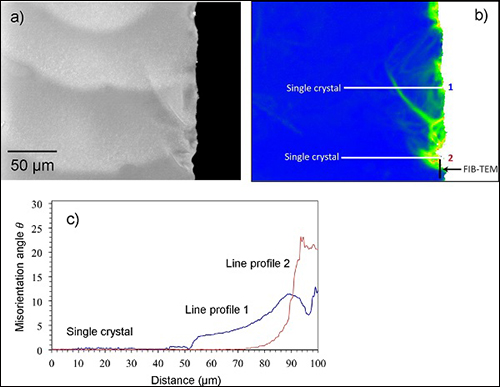

图8.在没有表面共晶的位置C处的局部表面应变积累

a)BSE图像和b)EBSD取向图中的晶格旋转

c)沿b)中线1和线2距离对应的相对于块体单晶的取向差角分布

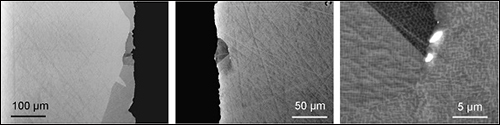

图9.对图8b)中突出显示区域使用FIB制备TEM样品

a)显示整个样品、b)显示a)中圈出区域的细节

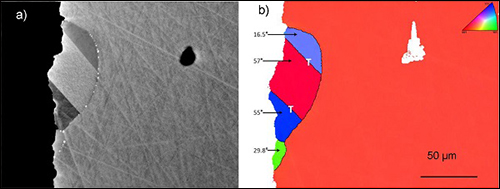

图10.热处理后在位置C*处再结晶的表面晶粒

a)BSE图像 b)EBSD-IPF图,标明了孪晶界(T)和每个晶粒相对于块体单晶的取向差角

图11.热处理后在位置C*处的表面再结晶晶粒的三个实例

注意界面的TCP相

晶粒内的细γ/γ‘微观结构表明,在固溶热处理期间在单相γ区域中形成晶粒,并且在随后的冷却中析出γ’与晶粒取向一致。EDX分析显示晶粒和块体之间没有成分差异。在从热处理温度冷却时,偶有TCP相在晶界处沉淀,与块体成分的轻微不稳定性有关。

图12.热处理后表面再结晶晶粒相对于块体单晶的取向差角(θ)分布

在铸态条件下的应变积累的最大取向包括在红色中,仅在热处理后的棒中发现较大的取向差角(> 30°)

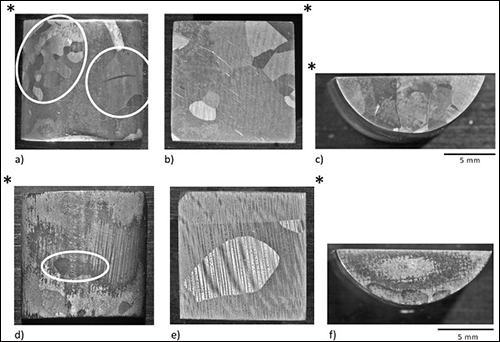

图13.未蚀刻样品的再结晶晶粒

a)从凹形铸件表面观看

b)从平行于变形轴线[001]的垂直截面观看

c)从固溶热处理(在20℃下沿[001])压缩产生3%的塑性应变)之后的压板表面之一观看

d)-f)显示未蚀刻样品在完全固溶热处理温度下仅30分钟后完全再结晶

*在每个视图中标记相同的角

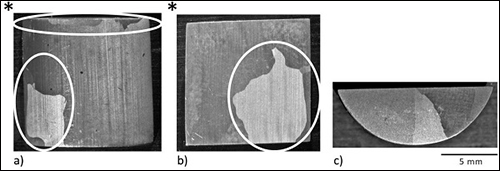

图14.蚀刻样品减少再结晶

a)从凹形铸件表面观看

b)从平行于[001]的垂直截面观看

c)从完全固溶热处理(在20℃下沿[001])压缩产生3%的塑性应变)之后的较低的压板表面观看

*显示不同视图之间的方向,再结晶区域在图a)和b)中圈出,其他所有区域未再结晶。

【小结】

综上,可以得到以下结论:具有大角度晶界的γ‘的微晶粒在朝向铸件顶部的表面共晶层内形成。即使在不存在产生再结晶的临界应变的情况下,微晶粒仍能经受标准热处理。在铸件没有表面共晶层的下部中,金属可以局部粘附到模具上,随后的分离产生相对于块状单晶高达20°旋转角的局部变形表面区域。在热处理之后,变形区域通过重复孪晶形成不同的晶粒,并且相对于块体具有高度移动的取向差角。实验表明,在块体内存在临界变形的情况下,蚀刻铸件表面可以消除再结晶。

更多关于材料方面、材料腐蚀控制、材料科普等方面的国内外最新动态,我们网站会不断更新。希望大家一直关注国家材料腐蚀与防护科学数据中心http://www.ecorr.org